DORFCHRONIK

Diese Zeittafel ist eine chronologische Zusammenstellung der aus Sicht des Förderkreises Historisches Walberberg wichtigsten der bisher bekannten Daten zur Geschichte unseres Dorfes, von der Erstbesiedlung bis in unsere heutige Zeit.

Dieser chronologische Abriss soll lediglich eine Orientierung geben und erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere detaillierte Informationen zu Walberberg und seiner Geschichte finden Sie im Buch „Walberberg – Daten und Fakten zur Ortsgeschichte“ von Jakob Lowey aus dem Jahre 2000.

Ur- und Frühgeschichte – 5.500 bis 500 v.Chr.

4.500 – 2.000 v.Chr.: Die Bandkeramiker siedeln um 4500 – 3800 v. Chr. in der Kölner Bucht und waren wahrscheinlich die ersten Feldbauern, die sich zwischen Walberberg und Trippelsdorf an der Hellejeschheck (=Hilgershecke), am Übergang von Mittel- zur Niederterrasse der Kölner Bucht, niederließen. Steinbeile und bandkeramische Scherben belegen diese frühe Besiedlung Walberbergs.

1.500 v.Chr.: Aufgrund der fehlenden Funde ist davon auszugehen, dass der Walberberger Bereich nur dünn besiedelt war.

1.200 – 800 v.Chr.: Menschen der Urnenfeldkultur drangen aus dem Donaugebiet in unsere Region vor. Sie verbrannten ihre Toten, deren Überreste sie auf einem Gräberfeld in einer Urne beisetzten.

800 – 475 v.Chr.: Diverse Funde aus der Eisenzeit (frühe Hallstattzeit), insbesondere in Nähe des Siebenbaches, belegen eine deutlich dichtere Besiedlung der Walberberger Gemarkung.

Antike – 500 v. Chr. bis 500 n. Chr.

500 – 50 v.Chr.: Die Landstriche zwischen Rhein und Maas werden von den Eburonen, einem eher keltischen Volksstamm, obwohl Caesar diese zu den cisrhenanischen (linksrheinischen) Germanenstämmen zählte. Diesen Volksstamm soll im Kölner Raum von Caesars Truppen um 53 v.Chr. vollständig vernichtet worden sein und unser Gebiet wurde zu einer wüsten, nahezu menschenleeren Einöde. Urwald und Sümpfe beherrschten das Landschaftsbild.

52 v.Chr.: Der Rhein wird Grenze des römischen Imperiums.

38 – 12 v.Chr.: Innerhalb dieser Zeitspanne erfolgte die Übersiedlung der germanischen Ubier auf die linke Rheinseite, auf das ehemalige Siedlungsgebiet der Eburonen in der Kölner Bucht. Vermutliche Gründung des oppidum Ubiorum, des späteren Köln, durch den röm. Feldherrn Marcus Vipsanius Agrippa um 38 v.Chr.

16 n.Chr.: Das linksrheinische Gebiet zwischen Rhein und Maas gehört zur kaiserlichen Provinz Belgica.

50 n.Chr.: Köln erhält römisches Stadtrecht, den Namen „Colonia Claudia Ara Agrippinensis“ (kurz: CCAA) und mit dem Bau der Stadtmauer wird begonnen.

70 – 90 n.Chr.: Bau der römischen Wasserleitung vom „Grünen Pütz“ bei Nettersheim nach Köln. Auf dieser 95,4 km langen Strecke durchzieht der Römerkanal Walberberg auf einer Länge von rd. 2 km. Der Kontrollweg des Römerkanals wird zur Hauptstraße Walberbergs. Neuesten Funden nach hatten sich zu dieser Zeit bereits Römer hier niedergelassen.

83 / 85 n.Chr.: Bildung der Provinz „Germania inferior“ mit der Hauptstadt Köln. Die Grenze zur Provinz „Germania superior“ verläuft entlang des Vinxtbaches.

260-280: Während der ersten Germaneneinfälle wird wahrscheinlich auch das römische Aquädukt beschädigt und nicht mehr aufgebaut.

um 286: Die niedergermanische Provinz, zu der auch Walberberg gehört, wird zur „Germania secunda“.

306 – 388: Anfangs werden die über den Rhein drängenden Franken zurückgeschlagen, doch die Franken stecken nicht zurück. Bis 388 stoßen sie mehrfach, auch in unseren Bereich vor und beenden schließlich die römische Herrschaft.

455 / 458: Die Franken gründen ein Königreich mit Köln als Hauptstadt. Sie nennen dieses Reich „Ripuarien“ (von germ. ripa = Ufer).

Frühmittelalter – 500 bis 1000

um 500: Ein fränkisches Gräberfeld an der Kreuzung Hauptstr. / Frongasse aus dieser Zeit entdeckt.

700 – 900: Töpferware („gelbe Irdenware“) aus Walberberg ist sehr beliebt und wird bis ins nördliche Europa gehandelt.

500 – 1100: Walberberg zählt wegen der Grenzlage wahrscheinlich teilweise zum Herrschaftsbereich des Ahr-/Bonngaus.

um 800: Bau einer kleinen Steinkirche in Walberberg; später Erweiterung der Kirche durch ein Rechteckchor.

962: Ersterwähnung unseres Ortes als „Berge“ in der Urkunde des Erzbischofs Bruno I. vom 25.12.962, der ältesten besiegelten Urkunde der Erzbischöfe von Köln.

Hochmittelalter – 1000 bis 1200

um 1020: Neubau der Kirche über der alten Salkirche. Für die damalige Zeit war die Dorfkirche eine ungewöhnlich großzügige Anlage.

1064: Der Kölner Erzbischof Anno II. hatte die Frau Albarata von ihrem Manne durch sein Urteil getrennt. Möglicherweise handelt es sich hierbei um die Gräfin Alvaradis.

1065: Graf Bertold wird, nach dem Tode von Graf Sicco, Gaugraf des Bonn-/Ahrgaus.

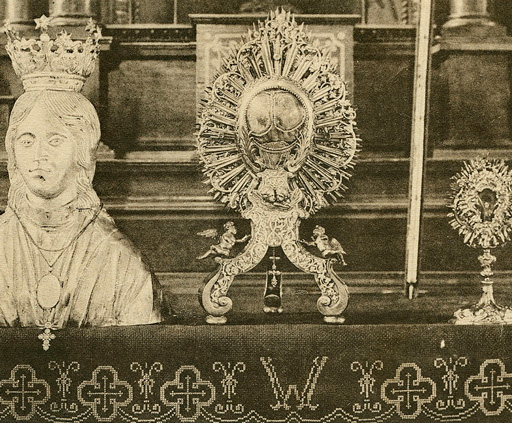

1069: Reliquien der heiligen Walburga sollen von Erzbischof Anno II. aus Eichstätt nach Berech übertragen worden sein, dass daraufhin später (1118) Walberberg (mons sanctae Walburgis) genannt wird.

1079 – 1089: Unter dem Kölner Erzbischof Sigewin von Are bestimmte die „nobilis comitissa nomine Alueradis“ die Kirche zu Walberberg, wo sie Vater und Sohn hatte beisetzen lassen, zu ihrer Grabkirche.

1081: Die Brüder Graf Adolf von Nörvenich und Adalbert von Saffenburg sind belegt als Söhne des Hermann von Rode aus dem Limburgischen.

1102 – 1112: Graf Geveno, der Obediar de monte sancte Walburgis, ist Vogt von Bonn. Nennung Walberbergs im Memorienbuch des Kölner Doms.

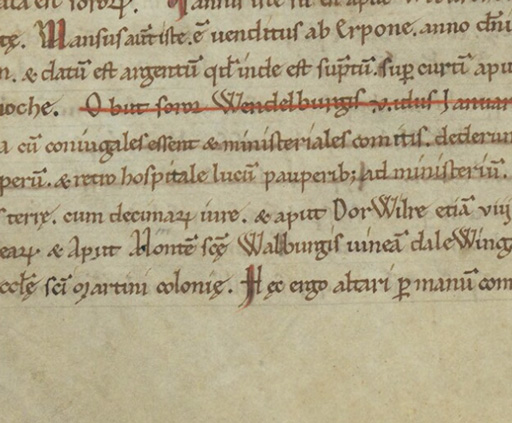

1118: Urkundliche Erwähnung Walberbergs als „mons sanctae walburgis“ in den Annales Rodenses, den Annalen von Klosterrath.

1126: Winricus de Monte sanctae Walburgis, Ministeriale des Grafen Adolph von Saffenberg, ist am 22. Februar des Jahres verstorben.

1138: Dem Priester Franco wird von Bischof Dietwin von St. Rufina die Kirche der heiligen Walburgis in Walberberg übertragen, obwohl das Patronatsrecht zur Besetzung der Pfarrstelle dem Kölner Domkapitel zustand.

1140: Als Ministeriale des Grafen Adolf von Saphenberg werden u.a. Christianus de Rinchedorp genannt.

1147: Die Grafen von Saffenburg werden als Erbvögte des Kölner Erzstiftes genannt.

1163: Albertus in Cranwinkele (Krawinkel) wird im Güterverzeichnis des Stiftes Dietkirchen genannt.

1167 – 1191: Klerikerkonvent in Walberberg aufgrund der Schenkung der Gräfin Alveradis vor rund 80 Jahren.

1190: Erzbischof Phillipp von Heinsberg gründet in Walberberg einen Mönchskonvent.

1197: Erzbischof Adolf von Altena löste den Walberberger Mönchskonvent auf und führte dort gleichzeitig Zisterziensernonnen aus Hoven bei Zülpich in Walberberg ein. In der Gründungsurkunde taucht erstmalig die deutsche Bezeichnung „Walburgisberge“ auf.

Spätmittelalter – 1200 bis 1500

um 1200: Die Ritter der Rheindorfer Burg treten als Dienstmänner des Kölner Erzbischofs auf und nennen sich neben „de Rincdorf“ vielfach „de Berge“.

1208: Heinrich von Berge wird nach dem Tode von Gevard von Heisterbach zum Abt von Heisterbach.

1213: Ersterwähnung des Oberkeldenicher Hofs, dem späteren Dikopshof.

1218: Erzbischof Engelbert nimmt die Kirche der Hl. Walburgis in seinen besonderen Schutz. Er erklärt, dass sie nur dem Kölner Erzbischof unterworfen sei.

1224: Wahrscheinliches Todesjahr der sel. Margarete, der ersten Äbtissin des Walberberger Zisterzienserinnenklosters.

1230: Der damalige Bremer Erzbischof Gerhard II. (1219-1258) ließ vier Nonnen aus Walberberg holen, um ein Kloster in Lilienthal bei Bremen zu gründen. Eine der Ordensfrauen mit dem Namen Beatrix wurde zur Äbtissin geweiht.

1244: Todesjahr von Heinrich von Berge, dem Abt von Heisterbach.

1265 – 1274: Erzbischof Engelbert befestigt mit dem Landgraben seinen weltlichen Besitz.

1310 Ersterwähnung des Heisterbacher Hofs.

1348 – 1349: Die erste Pestepidemie erreicht das Kölner Land. Ob Walberberg von der Pest erreicht wurde, ist nicht bekannt.

1388: Cönrad von Holtorp verkauft seinen Hof mit dem Turm (Hexenturm) und weiteren Liegenschaften an das Kölner Domkapitel. Darunter auch das erste urkundlich erwähnte Weinhaus am Vorgebirge.

1419: In diesem Jahr wurde die älteste bekannte Walberberger Kirchenglocke gegossen.

1442 – 1452: Nach einer Visitation durch die Äbte von Altenberg, Heisterbach und Kamp wurde Walberberg in ein Mönchspriorat umgewandelt.

1472: Amtmann Gerhard Zwyffel von Berg wird als Besitzer der Kitzburg genannt.

1478: Ersterwähnung der Walberberger Gerichtslinde.

Neuzeit – 1500 bis 1800

1530: Ersterwähnung der Aldeburg im Walberberger Weistum.

1550/51: Das kurfürstliche Lehen „Kitzburg“ wird zum „eigenthümlichen“ Besitz.

1591: Erzbischof Ernst von Bayern schenkt der Gesellschaft Jesu das stark baufällige Kloster mit großzügigen Besitzungen in Walberberg und Umgebung. Sie bringen die Walburga-Reliquien nach Köln.

1618 – 1648: In den Wirren des Dreißigjährigen Krieges wird auch Walberberg in Mitleidenschaft gezogen. Ort, Kirche und Kloster wurden mehrfach von Soldaten und marodierenden Räuberbanden überfallen.

1636: Ein Werwolf aus dem Jülichen soll im Turm der Rheindorfer Burg inhaftiert und später auf dem Gebiet der Tomburg verbrannt worden sein.

1645: Der Stab der Hl. Walburgis, der während der Reformationszeit als verschollen galt, wurde wiedergefunden.

1657: Die Walberberger Kirche erhält eine neue Glocke.

1660: Laut dem Querbalken wurde das Mirgel-Haus, das älteste noch stehende Fachwerkhaus, in diesem Jahr erbaut bzw. baulich verändert.

1665 – 1669: Die Pest wütet zwischen Köln und Bonn. Auch Walberberg und die Nachbardörfer werden vom „schwarzen Tod“ heimgesucht. Pestkreuze werden errichtet.

1689: Thomas von Quentel stiftet die Schulvikarie.

1720: Neubau des Klosterhofes durch die Jesuiten.

1732: Letztmalige Erwähnung des Walberberger Galgens auf dem Galgenmorgen.

um 1740: Die älteste, geschlossene Hofanlage in Walberberg, die heute noch steht, wurde errichtet.

1745: Zum Abschluss der Baumaßnahmen an der Walberberger Kirche wurde eine neue Glocke gegossen. Nunmehr hat der Turm ein dreistimmiges Geläut.

1765: „De decke Herrjott“ (Steinkreuz der Fam. von Becker zu Benesis und von Herwegh) wird an der Chaussee unter drei Linden aufgestellt.

1771/72: In diesem Winter lag der Schnee zeitweise mannshoch.

1773: Papst Clemens XIV. hebt den Jesuitenorden auf.

1774 Die Reliquien der Hl. Walburga kommen wieder nach Walberberg.

Moderne – 1800 bis 1900

1799: Die Stahlburg wird an einen N. Kremer verkauft.

1794 – 1814: Französische Besetzung des linksrheinischen Rheinlandes und damit Ende des Feudalzeitalters. Unter der neuen französischen Verwaltung gehörte Walberberg zur Mairie (Bürgermeisterei) Sechtem, Canton de Brühl im Departement Roer mit Regierungssitz in Aachen.

1800: Am 20. Juli 1800 erfolgt die Einsetzung der Kommission für den Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds. Durch das von Kaiser Napoleon I. erlassene „Brumaire-Dekret“ von 1805 fand dieses Verwaltungsgebilde seine offizielle Bestätigung.

1802: Die Säkularisation fand in dem seit 1798 bestehenden Departement de la Roer, das 1801 im Frieden von Luneville Frankreich zugesprochen worden war, im Jahre 1802 statt. Grundlage war das 1801 abgeschlossene Konkordat, in dem die kirchenrechtliche Genehmigung der Säkularisation gegeben wurde. Das enteignete Kirchenland wurde in den Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds eingebracht und zum Teil an Privat verkauft.

1803: Der Fronhof und der Heisterbacher Hof wurden im Rahmen der Säkularisation verkauft.

1814 – 1815: Auf dem Wiener Kongress wurden die Grenzen in Europa neu gezogen. Das Rheinland wird Preußen zugeschlagen, obwohl diese lieber Sachsen haben wollten. Die 1717 in Preußen eingeführte allgemeine Schulpflicht gilt nun auch in Walberberg. Die bewährte französische Gemeindeordnung (Gleichheit von Stadt und Land) blieb zunächst in Kraft. Die französische Gemeindeverfassung, die nicht zwischen Stand und Land trennte, passte besser auf die rheinische Wirklichkeit und blieb bis zur Einführung der „Rheinischen Gemeindeordnung“ am 23. Juli 1845 in Kraft.

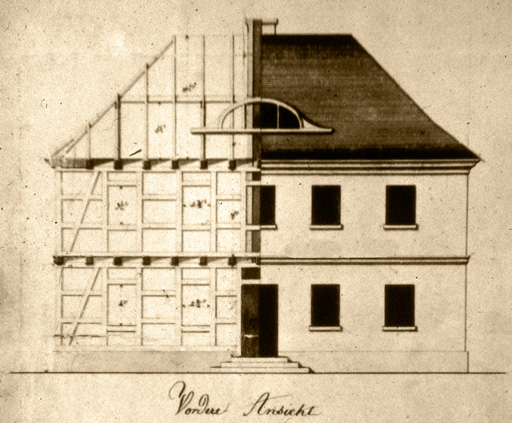

1826: Das Schulhaus an der nordöstlichen Ecke des Kirchhofes an der Kirchstraße wird abgerissen und durch einen Neubau auf der gegenüberliegenden Straßenseite ersetzt.

1838: Gründung des Kirchenchors.

1844: Eröffnung der Eisenbahnstrecke von Bonn nach Köln durch die Bonn-Cölner Eisenbahn-Gesellschaft mit Bahnhöfen in Brühl, Sechtem und Roisdorf.

1850 – 1860: Erweiterung und Renovierung der Kirche unter Pfarrer Adolph Löhr.

1847: Gründung des Männer-Gesang-Vereins.

1850: Ende des Weinanbaus in Walberberg.

1857 – 1860: Ausbau der Bonnstraße (mdl. Schossee, heute: Walberberger Straße)

1858: König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen kauft den „Hexenturm“, um ihn vor dem Abriss zu bewahren.

1871: Erste Volkszählung im Deutschen Reich: Walberberg hat 1.176 Einwohner!

1871 – 1887: Kulturkampf unter Bismarck: Auflösung der Orden; Ausweisung und Verbot der Jesuiten in ganz Preußen (aufgehoben 1917). Der Staat übernimmt 1872 die Schulaufsicht, die zunächst noch von der Kirche wahrgenommen wurde; Verbot von der Kanzel über staatliche Angelegenheiten zu sprechen. Dieser „Kanzelparagraph“ wird erst 1953 aufgehoben. Inhaftierung des Kölner Erzbischofs.

1872: Gründung des Kyffhäuserbund e.V. Kameradschaft Walberberg 1872 als „Cammeradschaftlicher Krieger-Verein“ zu Walberberg.

1898: Gründung des Junggesellen-Vereins „Freundschaftsbund“ Walberberg. Bis 1919 werden sich noch drei weitere Junggesellenvereine in Walberberg gründen.

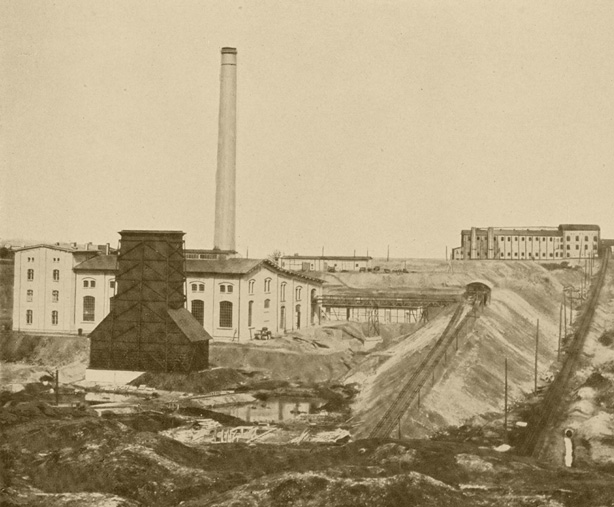

1899: Gründung des Elektrizitätswerkes Berggeist.

Neuere Geschichte – 1900 bis 1945

1902: Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Walberberg.

1910: Gründung der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft als „St. Sebastianus-Schützengesellschaft“.

1914 – 1918: Während des I. Weltkrieges sind auch in Walberberg viele Tote zu beklagen.

1914: Zeppelinabsturz über Walberberg.

1921 – 1923: Inflation und Hyperinflation belasten das alltägliche Leben.

1924: Der Dominikanerorden kauft die Rheindorfer Burg und baut sie zu einem Kloster und Bildungshaus aus.

1930: Gründung des Spiel- und Sportvereins Walberberg SSV.

1935: Errichtung des Amtes Bornheim aus dem Zusammenschluss der neuen Gemeinden.

1939 – 1945: Während des II. Weltkrieges erleidet Walberberg erhebliche Schäden. Die Kirche wird 1944 schwer getroffen, der Kirchturm stürzt ein und die Kirche brennt aus.

1940 – 1945: Das Dominikanerkloster wurde konfisziert und diente als Reserve- Lazarett der Wehrmacht.

Neueste Geschichte – 1945 bis heute

1947 – 1952: Beseitigung von Kriegsschäden an der Kirche und Altarweihe durch Erzbischof

Kardinal Frings.

1948: Währungsreform mit Abschaffung der Reichsmark und Einführung der neuen Währung „Deutsche Mark“.

1952 – 1958: Ausbau der Akademiegebäude des Dominikanerklosters mit Aula und Bibliothek.

1957: Bau der Jodokus-Siedlung.

1962/63: Neubau des Turmes an der Nordseite der Kirche.

1968: Bau der evangelischen Kirche und des Gemeindezentrums.

1969: Im Zuge der kommunalen Neugliederung wird die Gemeinde Bornheim aus den drei Gemeinden Bornheim, Sechtem und Hersel gebildet. Urfeld fällt an Wesseling.

1972: 500-Jahr-Feier der Kitzburg.

1981 – 1988: Großangelegte Renovierung der Pfarrkirche St. Walburga. Der nach dem II. Weltkrieg als verschollen geltende Stab der Hl. Walburge wurde 1984 wiedergefunden und ein großzügiger Walberberger schenkt der Pfarrkirche vier neue Glocken.

1981: Die Gemeinde Bornheim wird zur Stadt Bornheim und Walberberg ist eine dieser 14 Ortschaften, die die Stadt ausmachen.

1981 – 1988: Kernsanierung der Pfarrkirche St. Walburga

1993 – 1994: Neubau der Kirchenorgel.

1996 – 1997: Neubau des kath. Pfarrheims „Haus im Garten“

2002: Der Euro löst die DM ab.

2007: Der Förderkreis Historisches Walberberg wird gegründet. Das Dominikanerkloster wird nach über 80 Jahren geschlossen.

2012: 1050-Jahr-Feier in Walberberg unter dem Motto: „Ein Dorf – Ein Jahr- Ein Fest“ mit großem Historischen Festumzug am Pfingstmontag.