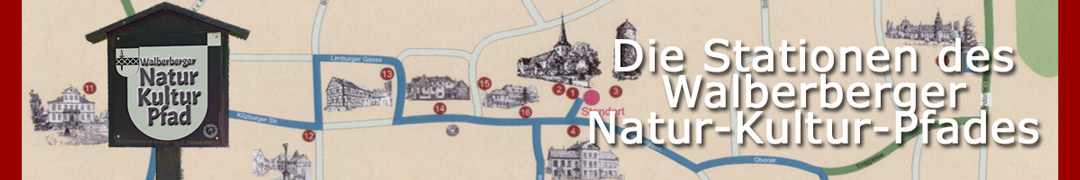

NATUR-KULTUR-PFAD

Walberberg

Auf den Spuren der Geschichte

Der Natur-Kultur-Pfad Walberberg gliedert sich in zwei Hauptbereiche. Einen ortsinternen Rundgang (blaue Route) und einen Weg westlich des Ortes durch den Naturpark Kottenforst-Ville (grüne Route), der teilweise über unbefestigte Waldwege führt und festes Schuhwerk erfordert. Entlang des Natur-Kultur-Pfades stoßen Sie immer wieder auf Informationstafeln an historisch bedeutsame, architektonisch interessante und für die Ortsentwicklung wichtige Punkte im Walberberger Gemeindegebiet.

Hinweis:

Ausgangspunkt der blauen Route ist der Pater-Bertram-Platz (ehem. Dorf-/ Kirmesplatz) in Walberberg. Er befindet sich an der Kreuzung Hauptstraße / Frongasse. Hier sind kostenfrei Parkplätze vorhanden. Die grünen Route beginnt an der Kitzburg und endet an der Domäne Walberberg (ehemalige Rheindorfer Burg und späterem Dominikanerkloster).

Anreise mit der Bahn

Von der Haltestelle Walberberg der Linie 18 (KVB/SWB) gehen Sie links, ca. 100 m, bis zur Ampelkreuzung, überqueren die Walberberger Straße und folgen dem Heinrich-von-Berge- Weg bis zur Hauptstraße. Dort biegen Sie rechts ab und gelangen nach rund 200 m zum Dorf-/ Kirmesplatz im Ortszentrum an der Ecke Hauptstraße / Frongasse.

Anreise mit dem PKW

Walberberg liegt ca. 5 km südwestlich von Brühl an der L183 zwischen Köln und Bonn.

Auf der Walberberger Str. (L183 innerhalb Walberbergs) biegen Sie am EDEKA Markt in die Frongasse, der Sie bis zur Kreuzung mit der Hauptstraße folgen. Dort liegt der Pater-Bertram-Platz (ehemaliger Kirmes- / Dorfplatz) mit vielen kostenlosen Parkplätzen.

Die Details zur Streckenführung des Natur-Kultur-Pfades entnehmen Sie bitte dem Faltplan, den der Förderkreis Historisches Walberberg 2009 im Zuge der Eröffnung des NKP herausgebracht hat.

Hinweis:

Bitte bleiben Sie auf den Wegen und beachten die Wild-Ruhe-Zonen. Die Nutzung des Natur-Kultur-Pfades geschieht auf eigene Gefahr. Für eventuelle Schäden aller Art wird weder von Seiten des Waldbesitzers noch des Förderkreises Historisches Walberberg eV gehaftet.

Station 1

Gerichtslinde und Blauer Stein

Die Gerichtslinde ist eine Winterlinde (Tilia Parvifolia). Ihr Alter wird auf 200 Jahre geschätzt. Eine Linde wird an dieser Stelle erstmals 1478 erwähnt. Bei der Linde wurde bis in die Neuzeit Gericht gehalten. Pfahl und Drillhaus standen an der Kirchhofsmauer. Der Galgen befand sich an der Nordost-Grenze Walberbergs, im nördlichsten Zipfel der Walber- berger Herrlichkeit..

Der “Blaue Stein“, über den die Verurteilten den Erzählungen nach gestoßen wurden, stand an der Kreuzung des Schwadorf-Sechtemer Verbindungsweges mit dem Lehmkaulenpfad. Am Rosenweiher, nahe dem Dikopshof, sollen die getöteten Delinquenten begraben worden sein.

Foto: FHW / Keßler

Station 2

Pfarrkirche St. Walburga

Die heutige Pfarrkirche entspricht in der Größe in etwa dem Bauwerk aus dem 11./12. Jahrhundert.

Nach Übertragung der Reliquien der hl. Walburga nach Berg(e) ändert sich der Ortsname in Walberberg (mons sanctae walburgis).

Das Bauwerk war Klosterkirche für das von 1197-1447 hier errichtete Zisterzienserinnenkloster, das 250 Jahre maßgeblich die Entwicklung von Walberbergs als Wallfahrtsort mitgestaltet hat.

Im 13. Jahrhundert wurde die zweigeschossige Jodokuskapelle errichtet.

1591 erhielt das Kölner Jesuitenkolleg das Kloster vom Kölner Erzbischof geschenkt. In den 1980er Jahren erhielt die Kirche wieder die ehemalige Bauform als dreischiffige Pfeilerbasilika mit Tonnengewölbe.

Foto: FHW / Keßler

Station 3

Hexenturm

Der Hexenturm ist der einzige erhaltene Rest einer ehemaligen Burg- bzw. Hofanlage aus dem 12. Jahrhundert. Der ehemalige Wohn- und Wehrturm war von einem Wassergraben umgeben. Die Bezeichnung “Hexenturm“ kam erst Anfang des 19. Jahrhunderts im Zuge der Rheinromantik auf. Der Turm wurde überwiegend aus dem Material der römischen Wasserleitung erbaut. Die massiven, bis zu 2,20 m starken Umfassungsmauern des Hexenturms wurden als Vollmauerwerk ausgeführt.

Der Rundturm hat mit seinen fünf Geschossen eine Höhe von 18,30 m (ohne Dach) und einen Durchmesser von 8,60 m. Die massive Umfassungsmauer ist im Untergeschoß (UG) 2,20 m stark, die sich aber bis in das 4. Obergeschoss auf 90 cm verjüngt. Eine Wandtreppe, die innerhalb der massiven Umfassungsmauer verläuft, reicht vom ersten bis zum dritten Obergeschoss.

Er ist der einzige Wohn- und Wehrturm in Rheinland, der beinahe noch im Originalzustand erhalten ist. Er wurde 1388 an das Kölner Domkapitel verkauft und im Anschluss wahrscheinlich nicht mehr genutzt.

Foto: FHW / Keßler

Station 4

Schulen in Walberberg

Das Thema Schule in Walberberg spielte sich immer rund um den alten Kirchplatz ab.

In dessen Umfeld befanden sich auch die Vorgängerbauten der jetzigen Schule. Die erste Schule wurde 1689 von dem Kanonikus Thomas von Quentel stiftet. Die Stiftung umfasste u.a. ein Haus und 700 Reichstaler (Imperialen). Mit dieser Stiftung sollte u.a. eine Schule in dem kleinen Ort am Vorgebirge eingerichtet werden, die für arme Kinder sogar gratis war! Das zur Stiftung gehörige Schulhaus stand lt. Pfarrer Maaßen am östl. Ende des Kirchhofs. Dort hängt heute eine Erinnerungstafel.

1826 wurde das wohl erste Schulgebäude im Vorgebirge abgerissen und auf der gegenüberliegenden Seite ein neues, moderneres Schulhaus errichtet. Doch die sehr schnell steigenden Schülerzahlen machten bereits 50 Jahre später einen deutlich größeren Neubau auf dem heutigen Parkplatz erforderlich. Doch auch dieses Gebäude wurde zu klein und so sprengte man den Baukörper 1965, nachdem das neue, das heutige Schulgebäude errichtet worden war.

Foto: FHW / Keßler

Station 5

Fachwerkgehöft

An der Ecke Haupt-/Oberstraße steht die älteste geschlossene Hofanlage Walberbergs, die im Volksmund auch “Klooße-Hoff” genannt wird. Besonders auffällig ist der ungewöhnlich gestaltete Hofbau mit seinem groß gegliederten Gefache. Die ungleiche Gestaltung der Gefache am Hofbau, gegenüber der etwas strengeren Gliederung des Fachwerks beim Wohnhaus zeigt, dass der Hofbau erst später angefügt wurde. Das mit einem Spitzgiebel gezierte Wohnhaus weist aufgrund der inneren Architektur, der alten Türen, deren Maße und Beschläge auf eine Errichtungszeit um 1740 hin. Aber auch das an der Ecke angebrachte Holzkruzifix, das recht farbenfroh im Originalzustand wieder hergestellt wurde, ist eine Zierde für das Anwesens. Dieses Passionskreuz aus dem Jahre 1848 gehört sicherlich zu den schönsten Wegekreuzen des gesamten Vorgebirges.

Wer den „Klooße-Hoff“ erbaute und woher er diesen heute noch geläufigen Namen hat, ist leider nicht mehr nachvollziehbar.

Foto: FHW / Keßler

Station 6

Ältestes Fachwerkhaus von Walberberg

Das vorbildlich restaurierte Objekt (Hauptstraße 115) ist das älteste Fachwerkhaus in Walberberg. Es wurde 1660 als fränkischen Vierkanthof erbaut, von dem heute aber nur noch das Wohngebäude erhalten geblieben ist.

Ein typischer Fachwerksbau aus dem Vorgebirge. Steinfundament, Eichenbalken- gerüst, Gefache mit Stecken, Häcksel, Lehm und Kalk. Diese Bauweise, inklusive Strohdach war hier üblich bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Besonders herausheben muss man deshalb das Schmuckgefache an der Südseite des Wohnhauses, was für die damalige Zeit und unsere Region außergewöhnlich war. Ein großer Backes im Keller des Hauses lässt darauf schließen, dass hier wahrscheinlich eine der ältesten Bäckereien des Ortes ihren Sitz hatte.

Foto: FHW / Keßler

Station 7

Landgraben (Annograben)

Die nach dem Kölner Erzbischof Anno II. (1956.1075) benannte Straße war ursprünglich ein Wassergraben und Teil des mittelalterlichen Sicherungssystems, das sich um 1275 von Worringen, über Walberberg, bis nach Alfter erstreckte. Da die Dörfer im Mittelalter sich keine teuren Wehranlagen mit Mauern und Türmen leisten konnten, legten sie als Grenzbefestigung wassergefüllte Gräben an, die mit Wällen, spitzen Pfählen und Strauchwerk ein gewisses Hindernis gegen räuberische Überfälle darstellten. Das Strauchwerk bestand seiner Zeit meist aus Buchen, deren Spitze zur Erde gebogen und eingegraben wurden – das sog. Gebück. Die Spitzen bildeten Wurzeln und es entstand ein „Astskelett“ aus knorrigem Buchenholz. Zwischen diesem Skelett wurde Dornengestrüpp gesetzt, meist Schwarz- oder Weißdorn, Heckenrosen, Brombeeren oder auch Ilex – das sog. Gedörn. Der Landgraben wurde im Norden vom Rheindorfer Bach, im Süden vom Siebenbach mit Wasser versorgt und diente nach seiner fragwürdigen militärischen Nutzung überwiegend zur Wasserversorgung der Nutztiere und, soweit erforderlich, der Bewässerung der anliegenden Äcker. Ab 1897 wurde er trockengelegt und 1929 zugeschüttet.

Abb: FHW / Sammlung Keßler

Station 8

Fronhof

Der Fronhof an der Frongasse war mindestens seit 1360 ein Gutshof des Kölner Domkapitels und wurde von einem Fronhalfen verwaltet. Hier mussten früher die abhängigen Bauern ihre Abgaben, hauptsächlich den Zehnten, ablieferten.

Das Hauptgebäude stammt wahrscheinlich aus dem späteren 18. Jahrhundert. Die Scheune hingegen, die sich bis auf das Nachbargrundstück erstreckt, ist noch die ursprüngliche Zehntscheune, in der bis 1803 die Abgaben gelagert wurden. Das Wohnhaus, das fast vollständig aus Fachwerk und Bruchstein bestehend, wurde Mitte der 80er Jahre restauriert.

Der Fronhof war eines der vier Zentren dieser mittelalterlichen Form der Grundherrschaft in Walberberg. Die Bezeichnung “Fronhof“ leitet sich von dem altdeutschen Wort fro (= Herr) ab.

Foto: FHW / Keßler

Station 9

Römerkanal

Die römische Eifelwasserleitung, die umgangssprachlich als “Römerkanal” bezeichnet wird, hatte beim Endausbau eine einfache Trassenlänge von rd. 95 km und führte vom „Grünen Pütz“ im Rosental (zwischen Nettersheim und Urft / Kreis Euskirchen) bis zum “castellum aquarum”, dem Kölner Wasserkastell. Seine Fertigstellung datieren die Archäologen auf rd. 80 n.Chr. und soll das römische Köln fast 200 Jahre mit Quellwasser aus der Eifel versorgt haben.

Die heutige Hauptstraße von Walberberg ist aus dem Kontrollgang entlang dieser Wasserleitung entstanden, die Walberberg auf einer Länge von rd. 2 km durchzieht. Im frühen Mittelalter wurde das größte Aquädukt nördlich der Alpen als Steinbruch ausgeschlachtet. Sowohl beim Bau der Pfarrkirche wie des Hexenturms wurden Bruchstücke des Römerkanals verwendet.

Das hier sichtbare Teilstück wurde an dieser Stelle bei Ausschachtarbeiten freigelegt und weder in der Höhe noch in seiner Lange verändert. Es befindet sich dort, wo die römischen Erbauer es vor fast 2000 Jahren vergraben hatten.

Foto: FHW / Keßler

Station 10

Stahlburg

An der Einmündung der Flammgasse in die Hauptstraße war der einstigen Standort der „Stahlburg“, einer ehemaligen Hofanlage mit Wassergraben. Sie war mit dem Landgraben und der Kitzburg Teil der ehemaligen Sicherungsmaßnahmen des Kölner Erzbischofs Engelbert II. von Falkenburg, der zwischen 1265 und 1275 eine Verteidigungslinie entlang des Vorgebirges zum Schutz seiner dortigen Besitzungen errichten ließ.

Über die Stahlburg, die möglicherweise im Besitz des rheinischen Adelsgeschlechtes derer von Staël von Holstein war, ist nur wenig bekannt. Die Errichtung des Anwesens soll im 13. Jahrhundert erfolgt sein. Im 17. Jahrhundert kauften die Jesuiten das Anwesen mit den umliegenden Obstgärten. Auf der Tronchot-Karte von 1807 ist die Anlage noch eingezeichnet. Ihr Verkauf aus dem beschlagnahmten Jesuitenvermögen erfolgte 1799 an einen H. Cremer, dessen Identität weitere Fragen aufwirft.

Foto: FHW / Repro Keßler

Station 11

Kitzburg

In einem engen Talabschnitts, dessen oberer Teil vom Vorgebirgswald begrenzt wird, steht eine der malerischsten Wasserburgen des gesamten Rheinlandes, die Kitzburg.

Der Vorgängerbau des romantischen Wasserschlosses stammt aus dem 13. Jahrhundert. Seine Fundamente enthalten Bruchstücke des Römerkanals. Die Burg war Teil des mittelalterlichen Sicherungssystems im Vorgebirge und wurde lange Zeit den Brühler Amtmännern zum Lehen gegeben. Urkundlich wird sie erstmals 1472 erwähnt. 1550/51 wird das Anwesen erstmals verkauft und ist seither in Besitz wechselnder rheinischer Adelsfamilien. 1671 wurde sie grundlegend vom Straßburger Fürstbischof Franz Egon von Fürstenburg nach italienischem Vorbild umgebaut und erhielt ihre heutige Form. Die Anlage wurde auch in Fürstenburg umbenannt. Das machte Thomas von Quentel wieder rückgängig, der das Anwesen vermutlich nach dem Tode des Fürstbischofs 1682 übernommen hatte. Von 1757 an bis heute ging der Besitz über die Jahre auf die Familien von Becker, von Groote, von Kempis und von Canstein über.

Foto: FHW / Keßler

Station 12

Wasserversorgung

An der Ecke Flammgasse/Buschgasse mit der Kitzburger Straße steht die letzte noch erhaltene Schwengelpumpe der Walberberger Wasserversorgung aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Im Volksmund wird sie liebevoll „et Pömpche“ genannt.

Die 1992 restaurierte Pumpe ist die letzte erhaltene Dorfpumpe, die als Hubkolbenpumpe ihre Arbeit in Walberberg verrichtete. Sie wurde 1889 gebaut, war bis 1914 in Gebrauch und ersetzte einen ehemaligen Ziehbrunnen mit Holzwelle und Seil an gleicher Stelle. Weitere Die Schwengelpumpen dieser Art standen an der Hauptstraße/ Ecke Oberstraße und an der Hauptstraße 27/29. Bis Ende des 18. Jahrhunderts gab es in Walberberg für die Bevölkerung nur eine künstliche Trinkwasserstelle in der Nähe der Linde, die von der Quelle „Im Kaiser“ über eine Rohrleitung gespeist und in einem steinernen Trog gesammelt wurde. Um 1890 wurde damit begonnen, im Ort eine öffentliche Wasserversorgung aufzubauen. Erst im Jahre 1913 war der gesamte Ort an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen.

Foto: FHW / Keßler

Station 13

Limburg

Sie war nie eine Burg im eigentlichen Sinne, sondern ein 1728 vom Kölner Domkapitel erbautes Weingut und gehört mit zu den letzten Belegen der Weinbaukultur in Walberberg.

Sie bestand ursprünglich nur aus dem westlichen Fachwerkbau mit umliegenden Wirtschaftsgebäuden. Anfang der 1930er Jahre wurde die östlich am Gebäude anschließende Scheune abgerissen und ein zweites Hauptgebäude angebaut. Nach der Aufgabe des Weinbaus in Walberberg um 1850 wurde auch die ebenerdige Ausfahrt in den Gewölbekeller des Fachwerkbaues zugemauert. Schließlich musste auch die Limburg 2013 einer Neubaumaßnahme weichen.

Der Name des Weingutes gibt nach wie vor große Rätsel auf. Diverse Lösungsanstätze sind zwar vorhanden, führen aber alle nicht zum Ziel.

Ein tönernes Weinfass von 1731 aus der Limburg kann im Heimatmuseum besichtigt werden.

Foto: FHW / Keßler

Station 14

Heisterbacher Hof

An der Kitzburger Straße 20-24 präsentiert sich, einst inmitten von schönen Fach- werkhäusern, ein recht großer Hof, der als Heisterbacher Hof im Umland bekannt ist. Den Erzählungen nach, soll Walberbergs berühntester Sohn, Heinrich von Berge, hier um 1208 zur Welt gekommen sein. Er wurde Abt des Klosters Heisterbach und war einer der mächtigsten Männer seiner Zeit.

Das heutige Gebäude ist aus jüngerer Zeit, aber es ist anzunehmen, das seine Wiege in dem Vorgängerbau stand, dessen Errichtung bis in die fränkische Zeit zurückreichen könnte. 1310 wurde der Heisterbacher Hof erstmals urkundlich erwähnt. Ob der Hof mit dem Eintritt ins Kloster Heisterbach auf den Orden übergegangen ist oder später in diesem gekauft wurde ist nicht bekannt.

Vis-a-vis des Hofes stand eine alte Mühle, an die der Mahlstein im Vorgarten des gegen- überliegenden Hauses erinnert. Sie soll um 1830 stillgelegt worden sein. Nach der französischen Besetzung des Rheinlandes kam der Hof 1805 in private Hände.

Foto: FHW / Keßler

Station 15

Villa rustica

Südwestlich des Klosterhofs lag ein römischer Gutshof. 2002 wurde bei Ausgrabungen ein 10,15 m langer und 0,50 – 0,60 m breiter römischer Gebäuderest freigelegt. Es handelte sich hier offenbar um ein großes, repräsentatives Hauptgebäude einer villa rustica, dessen übrige Teile sich unter der unbebauten Weidefläche verbergen. Ein weiteres Mauerstück wurde vor der Schule aufgestellt.

Insgesamt wurden in Walberberg bisher an vier Standorten Hinweise auf römische Gutshöfe gefunden. Sie lagen östlich der Kitzburg, südlich der Buschgasse und im Feld, im Osten von Walberberg.

Die Besonderheit dieses Fundes belegt die Aussage eines führenden Mitarbeiter des Denkmalamtes, dass dies ein römisches Gebäude sei, wie man es im Rheinland bisher noch nie entdeckt hat.

Foto: FHW / Keßler

Station 16

Klosterhof

Der Klosterhof war das Wirtschaftsgebäude des ehemaligen Zisterzienserinnen- klosters (1197- 1447) an der Pfarrkirche St. Walburga. Neben Land-, Wald- und Viehwirtschaft spielte auch der Weinanbau eine wichtige Rolle.

Gegenüber der Einmündung der Hanrathstraße lag der Fischteich des Klosters, der vom Bachlauf aus der heute versiegten Quelle „Im Kaiser“ gespeiste wurde.

1591 übertrug der Kölner Erzbischof das Kloster und damit auch den Klosterhof mit seinem großen Landbesitz dem Jesuitenorden. Nach der Auflösung des Ordens im Jahre 1773 wurden Gebäude und Ländereien dem Gymnasial- und Stiftungsfonds der Kölner Schulverwaltung übereignet, der noch heute der Besitzer ist.

Das heutige Gebäude stammt in der Grundsubstanz von 1720. Der Vorgängerbau lag nördlich von hier, in unmittelbarer Nähe zur Gerichtslinde.

Foto: FHW / Keßler

Station 17

Kitzburger Mühle

Die vom Siebenbach gespeiste Mühle gehört zum Grundbesitz der Kitzburg und diente als Getreidemühle bis zum Ende des 1. Weltkrieges. Sie ist die einzige erhaltene Mühle des Ortes. Die beiden anderen Mühlen lagen südöstlich des Klosterhofs an der Kitzburger Straße sowie an der Rheindorfer Burg. Die Mühle wird urkundlich erstmals 1671 beim Verkauf der Kitzburg von der Familie Wolfskehl an den Straßburger Fürstbischof Egon von Fürstenberg erwähnt.

Im 19. Jahrhundert wurde die kleine alte Mühle abgerissen und als vierflügeliger Mühlenhof in Backstein zwischen 1843 und 1893 neu errichtet. Vermutlich um 1867/68 im Zusammenhang mit dem Neubau des Kitzburger Wirtschaftshofes.

Nach 1945 war die Mühle noch einmal für kurze Zeit als Korn- und Ölmühle in Betrieb, allerdings wurde die Anlage von Wasserkraft auf Strom umgerüstet. Die Lage des alten Wasserrades zum Mühlenbach ist am Keller des Wohnhauses noch erkennbar.

Foto: FHW / Keßler

Station 18

Aldeburg

Die Aldeburg, ein sagenumwobener und heute unter dichtem Wald verborgene frühgeschichtliche Ringwall wird erstmals um 1530 im „Weisthum der Herrlichkeit Walberberg“ schriftlich erwähnt und im Volksmund „de ahl burch“ genannt. Er liegt 450 m südwestlich der Kitzburger Mühle und diente den Einheimischen längere Zeit als Fliehburg. Selbst noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts nutzten Schmuggler die versteckte Lage der alten Fliehburg als Zwischenstopp auf ihrem Weg vom Rhein bis nach Lommersum. Der Name Aldeburg kommt von dem lateinischen Wort altus (= hoch gelegen).

Die ovale Anlage hat eine Fläche von 0,6 ha und einen Umfang von ca. 300 Metern. Der verhältnismäßig starke Ringwall liegt zwischen den Quellbächen des Siebenbaches und steigt von Osten nach Westen auf 4 m an. Das Hauptportal liegt an der west-nordwestlichen Ecke der Fliehburg. Noch ist unklar, ob die Anlage bereits in vorchristlicher Zeit oder erst von den Franken als Zufluchtsort vor den Normannen- und Ungarneinfällen (9./10. Jahrhundert) errichtet wurde.

Foto: FHW / Keßler

Station 19

Jüdischer Friedhof

Der kleine jüdische Friedhof wurde 1882 von der Spezialsynagogengemeinde Bornheim hier errichtet und bis 1932 Bestattungen vorgenommen. Der älteste Grabstein ist von 1813 und stammt wohl von dem ehemaligen Gräberfeld in der Nähe des Hexenturms. Dort befand sich der alte jüdische Friedhof an einem vom Volksglauben gemiedenen Platz, an dem noch bis 1836 Juden aus Walberberg und Trippelsdorf ihre letze Ruhe fanden.

Auf der dreieckigen Grundfläche mit einer Größe von 4 Ar befinden sich 8 Grabsteine, von denen leider nicht mehr alle Inschriften lesbar sind.

Zur Erinnerung an die von den Nazis ermordeten Mitglieder der jüdischen Familien Horn und Jonas, wurden 2008 in der Oberstraße (Nr. 8) und der Hauptstraße (Nr. 160) Gedenksteine in das Straßenpflaster eingelassen.

Foto: FHW / Keßler

Station 20

Rheindorfer Burg

Die im 12. Jahrhundert errichtete mit Wasser umwehrte Burganlage gehörte zum Herrschaftsbereich der Grafen von Saffenberg, einem der ältesten rheinischen Adelshäuser. 1683 wurde die Burg samt Ländereien an die Jesuiten verkauft. Mit Auflösung des Ordens 1773 war das Vermögen dem Gymnasial- und Stiftungsfonds der Kölner Schulverwaltung übereignet worden. 1924 kaufte der Dominikanerorden die heruntergekommene Burganlage, erhöhte Burg und Turm um ein Stockwerk und eröffnete 1926 den Konvent und den Vorlesungsbetrieb. 1952 erweiterte man die Klosteranlagen nach Nordwesten. Dabei wurden 11 Töpferöfen aus der Karolingerzeit mit vielfältiger Keramik ausgegraben. Zum 31.12.2007 wurde das Kloster von den Dominikanern geschlossen.

Im Kapitelsaal des ehemaligen Klosters hat der Förderkreis Historisches Walberberg ein Heimatmuseum eingerichtet, in dem Zeugnisse aus der reichen Geschichte des Ortes von der Steinzeit bis heute dargestellt sind.

Foto: FHW / Keßler